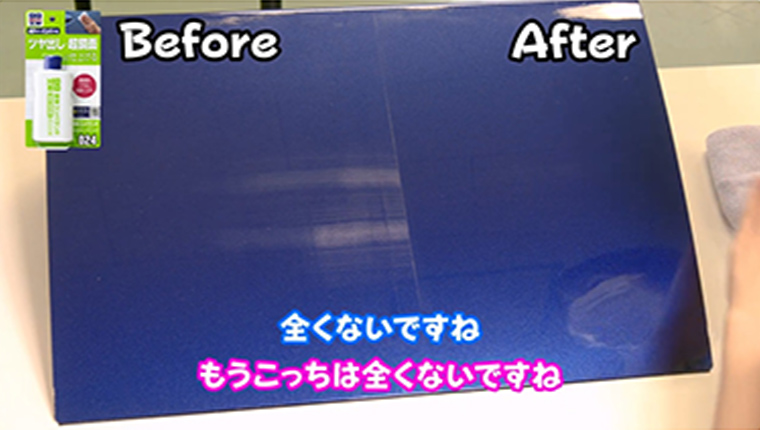

初心者にもわかりやすい

車の傷の直し方・補修方法

HOW TO REPAIR

ボディのへこみキズ補修 ~下地処理編~

概要

オオモリ

オオモリ今日の補修は何をするんでしょうか?

スギオカ

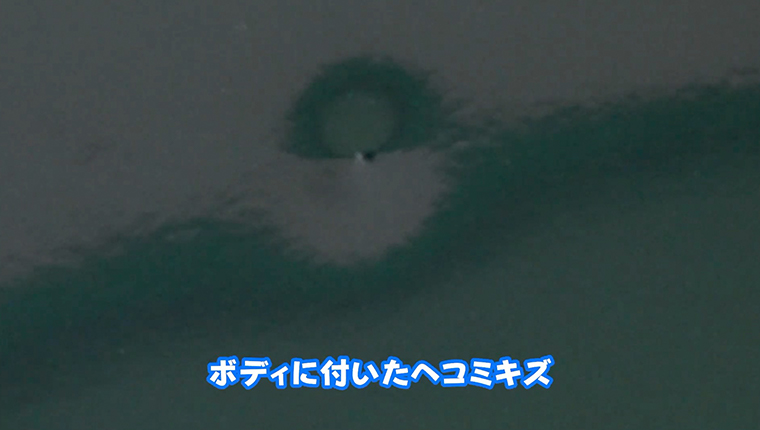

スギオカこちらのボディについたへこみキズの補修をやっていきましょう。

スギオカ

スギオカ一見すると狭い範囲のキズに見えますが、実は結構広くまで凹んでいます。

オオモリ

オオモリパッと見で分かる部分だけじゃないんですね!

スギオカ

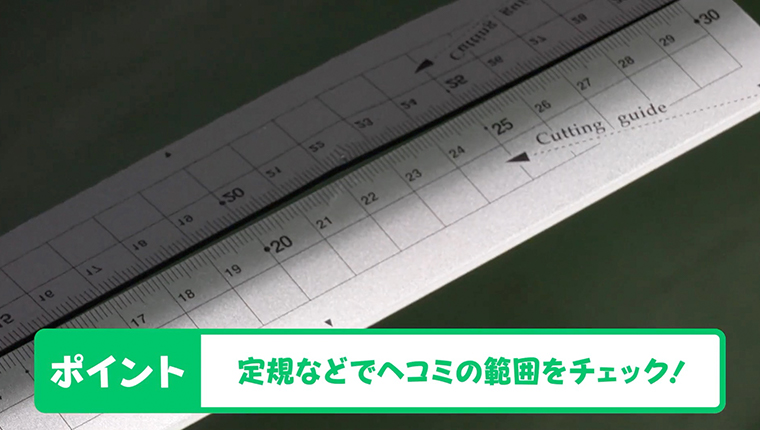

スギオカ補修の前段階として定規などを使用して実際のへこみ範囲を確認するようにしましょう。

定規などでへこみの範囲をチェック!

スギオカ

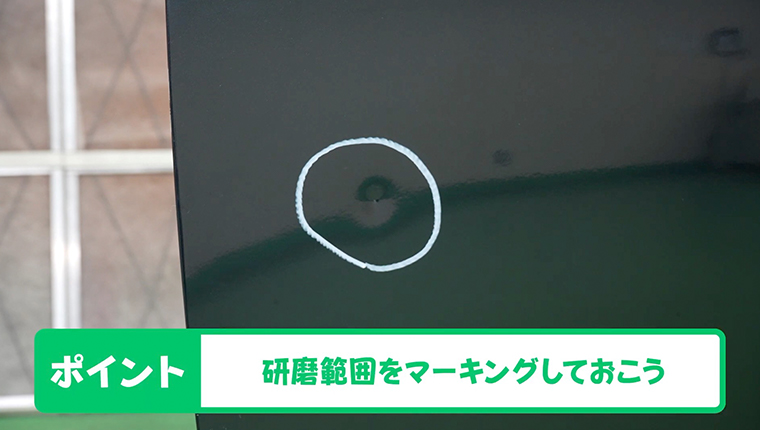

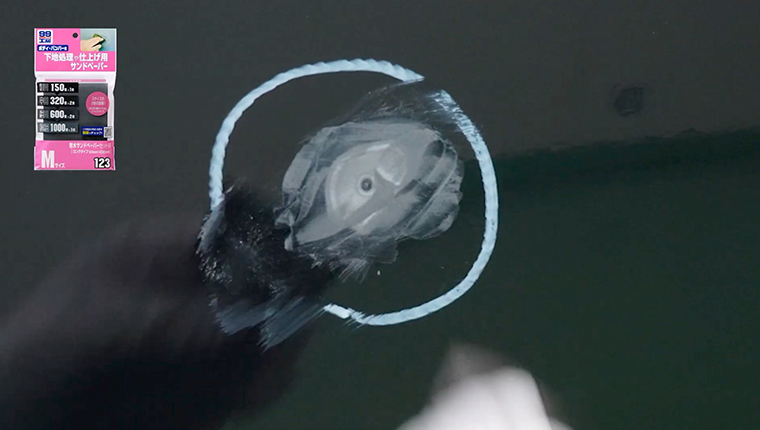

スギオカ自分の立ち位置を変えて映り込みを見ながら、どの範囲まで凹んでいるのかなというのを確認しましょう。確認できたらマーカーで補修範囲を丸で囲っておきましょう。

オオモリ

オオモリ確かに角度を変えると凹んでいる範囲が分かりますね!

スギオカ

スギオカこの囲んだ範囲をサンドペーパーで研磨して、塗装を剥がしていくことになります。

研磨範囲をマーキングしておこう!

へこみ部分の研磨

スギオカ

スギオカではここから研磨作業をおこなっていきます。

オオモリ

オオモリ今回はどんなアイテムを使うんでしょうか?

スギオカ

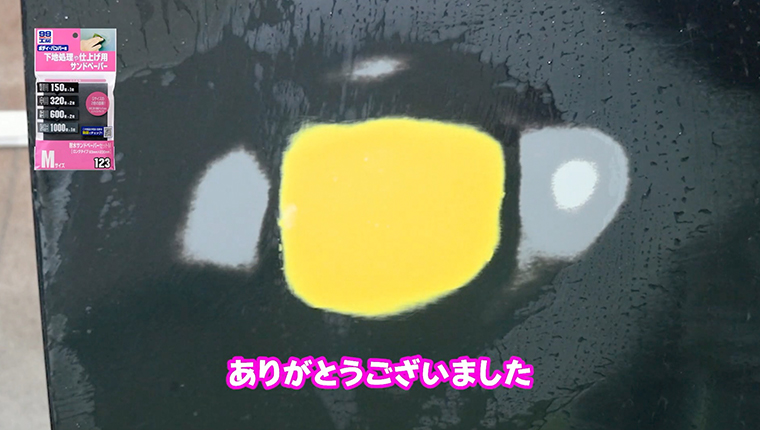

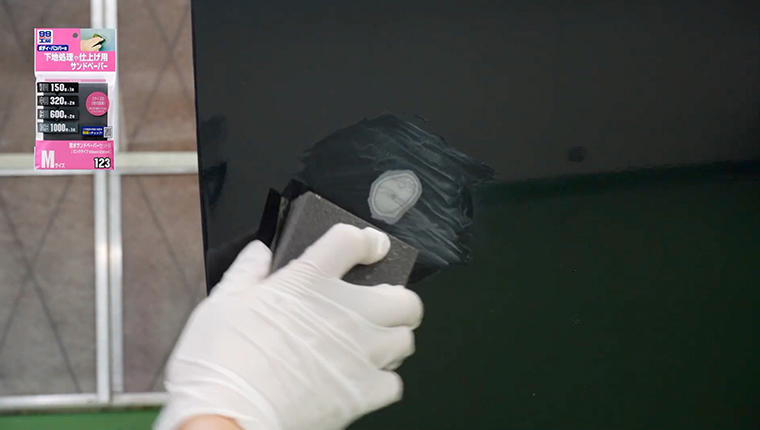

スギオカこちらの『耐水サンドペーパーセット M』を使用します。

スギオカ

スギオカまずはこちらの150番の耐水サンドペーパーで研磨していきたいと思います。

オオモリ

オオモリ小さい数字のものから使うんでしたよね!

スギオカ

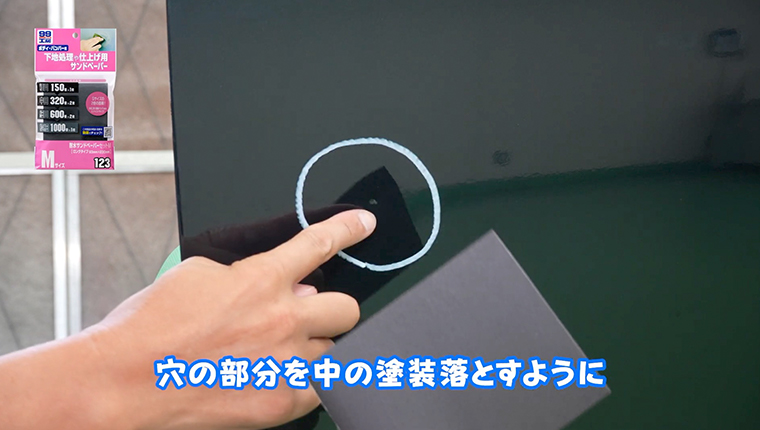

スギオカそうです。こちらに水をつけたら、穴の部分を中の塗装を落とすようにゴシゴシ研磨してみてください。

スギオカ

スギオカではへこみの中の塗装をキレイに落としてしまう気持ちで研磨してみてください。

オオモリ

オオモリキズをつけるみたいで少し怖いですが、やってみます!

スギオカ

スギオカ思い切って作業して大丈夫です、しっかりと塗装を剥がしていきましょう。

オオモリ

オオモリ少しキズがついてきました!

スギオカ

スギオカたまに状態を確認するためにタオルで拭きながら状態をチェックしてみてください。

オオモリ

オオモリまだまだ削っていきますね。

スギオカ

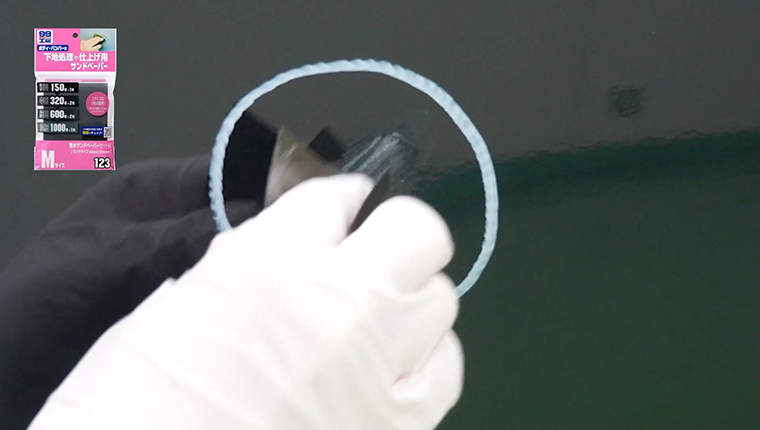

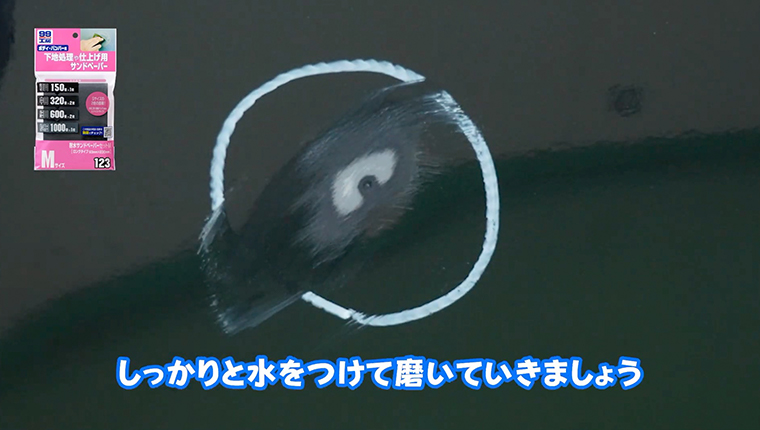

スギオカそうですね、しっかりと水をつけて研磨していきましょう。

スギオカ

スギオカ初めて作業すると怖いかと思いますが、全然気にする必要はないのでしっかりと研磨していきましょう。

オオモリ

オオモリ周りの線が少し消えてしまいましたが大丈夫ですか?

スギオカ

スギオカ大丈夫です。少しくらいはみ出しても問題ないのでしっかりと研磨するようにしましょう。

へこみの広がった部分は塗装を剥がすつもりで!

スギオカ

スギオカしっかり研磨しておかないとパテのノリが良くないので、しっかりと落としておきましょう。

オオモリ

オオモリ凹んでいる部分が薄くなったというか、平べったくなってきた気がします。

スギオカ

スギオカいい感じだと思います。もう少しだけ頑張りましょう。

オオモリ

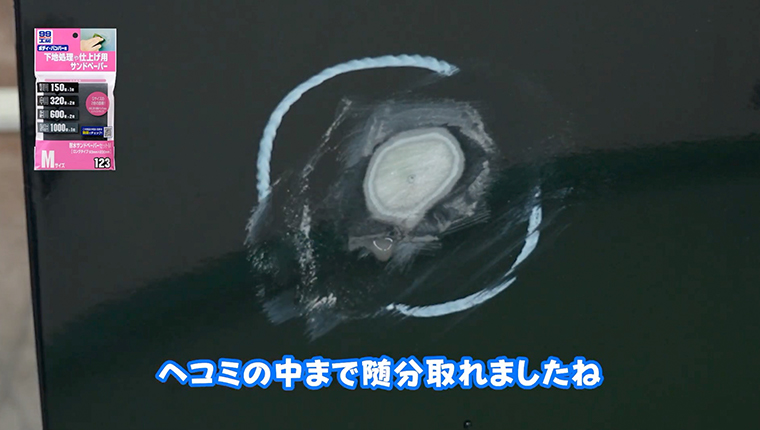

オオモリだいぶ研磨できたのではないでしょうか。

スギオカ

スギオカしっかりと削れて、へこみの中まで随分取れましたね。では耐水サンドペーパーを150番から320番に替えて研磨していきたいと思います。

スギオカ

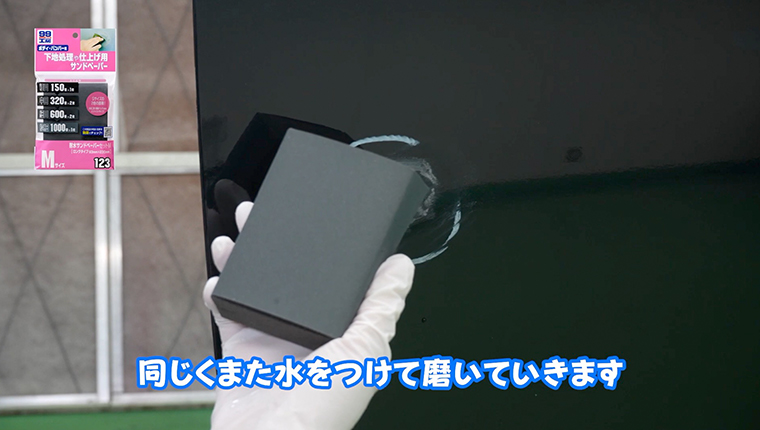

スギオカさて、320番のサンドペーパーに替える時にこちらの『サンドペーパー用研磨パッド』を使って研磨していきたいと思います。

オオモリ

オオモリどのようにして使用するんですか?

スギオカ

スギオカ耐水サンドペーパーをこちらに巻いて研磨することで、滑らかに仕上がっていきます。

オオモリ

オオモリ耐水サンドペーパーの320番を研磨パッドに巻きました!

スギオカ

スギオカOKです。では先程と同じく、また水をつけて研磨していきます。必ずこの白い範囲ぐらいの塗装を落とすようにしっかりと研磨していきましょう。

オオモリ

オオモリ分かりました!

スギオカ

スギオカ先程研磨した箇所とその少し広い部分については、足付け処理と言って少しペーパーでキズをつけることによってパテが密着しやすくなりますのでしっかり研磨しておきましょう。

オオモリ

オオモリはい!どこから研磨しても大丈夫ですか?

スギオカ

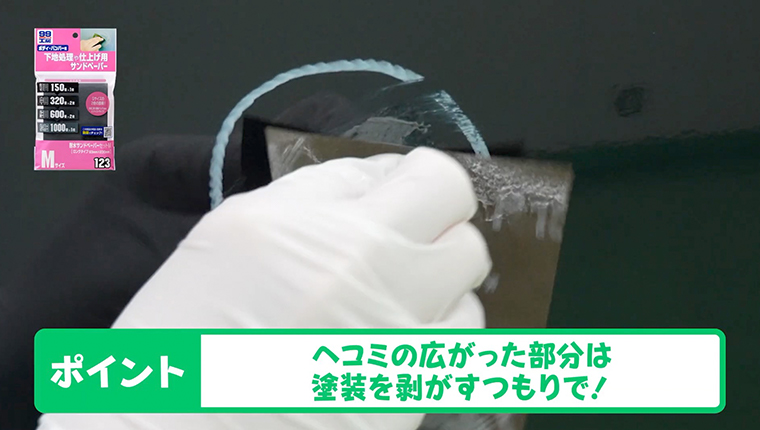

スギオカ大丈夫です。少しへこみの広がったところまではしっかりと塗装を剥がしちゃうぐらいの気持ちで構わないので研磨しましょう。

へこみの広がった部分は塗装を剥がすつもりで!

スギオカ

スギオカしっかりと水をつけてやっていきましょう。状態の確認もしながら進めてください。

オオモリ

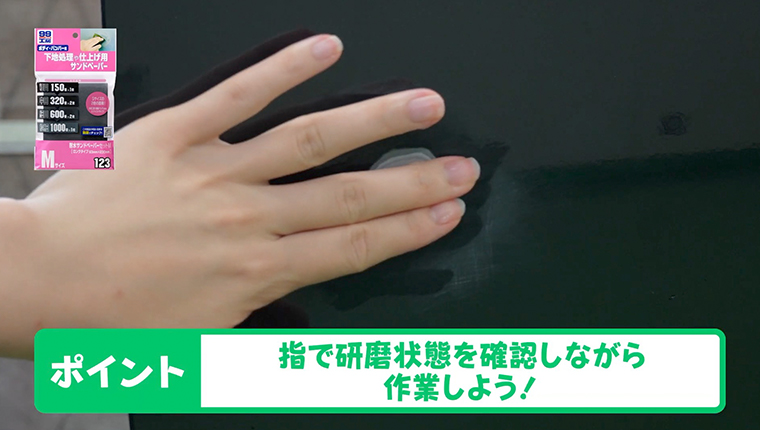

オオモリ確認は手で触りながらですか?

スギオカ

スギオカそうですね、1度タオルで拭き取ってから濡らした指の腹で研磨具合を確認するようにしましょう。

指で研磨状態を確認しながら作業しよう!

スギオカ

スギオカそれでは今よりもう少し広い範囲を研磨するイメージで作業してみてください。

オオモリ

オオモリ了解です!・・・だんだんなだらかになってきた気がします!

スギオカ

スギオカもう少し頑張ればパテも乗りやすくなると思います。

オオモリ

オオモリキズの部分と、この周りがボケてきましたね!

スギオカ

スギオカ塗装と中塗り、下塗りが断層のように見えてくるのでこの調子で研磨していくといいと思います。

オオモリ

オオモリもう少しだけ研磨してみます!

スギオカ

スギオカ今よりもう少し広く研磨しても大丈夫です。パテの範囲をしっかりと研磨しておく必要があるので、地金を出す必要はないにしても、少しパテがのりそうな部分はしっかりと研磨しておきましょう。

パテを塗りそうな範囲はしっかり磨こう!

オオモリ

オオモリ1度確認お願いします!

スギオカ

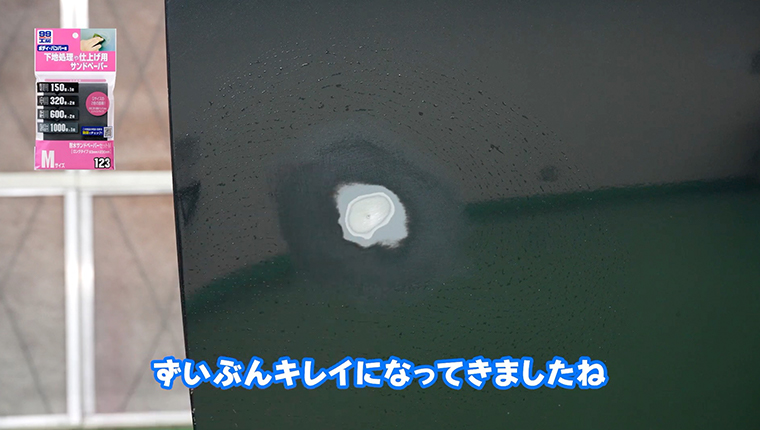

スギオカずいぶんキレイになってきましたね。では1度拭いてから手で確認してみてください。へこみはありますが、ザラザラした部分はありませんよね?

オオモリ

オオモリそうですね、この中心部分だけちょっとボコッてなっているかもですが、あとは滑らかです。

スギオカ

スギオカまだ少しパテを盛る範囲が狭いかなと思うので、320番でちょっと広めに足付けしておきましょう。

オオモリ

オオモリ・・・だいぶ研磨できたかと思います!

スギオカ

スギオカいい感じじゃないでしょうか。これぐらいで大丈夫なので、パテ前の下地処理は一旦終了です。

オオモリ

オオモリありがとうございます!

シリコンオフ(脱脂)

スギオカ

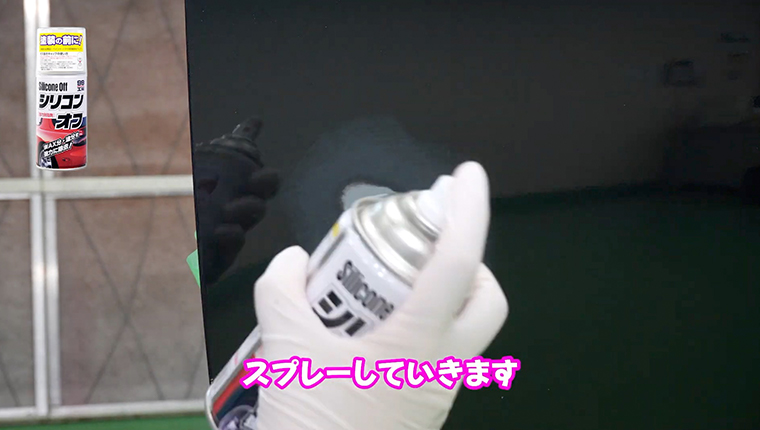

スギオカペーパーの下地処理が終了しましたので、シリコンオフ作業をやっていきたいと思います。

オオモリ

オオモリ脱脂作業ですね!

スギオカ

スギオカ今回はこちらの『シリコンオフ300』を使用します。

スギオカ

スギオカこちらの作業はオオモリさんもやったことありますよね?

オオモリ

オオモリはい、スプレーしてペーパータオルで拭く作業ですね!

スギオカ

スギオカそうですね、あとは忘れてはいけないことがありませんでしたか?

オオモリ

オオモリ“スプレーする前にしっかり振っておく”です。よく振ったのでスプレーしていきます!

スギオカ

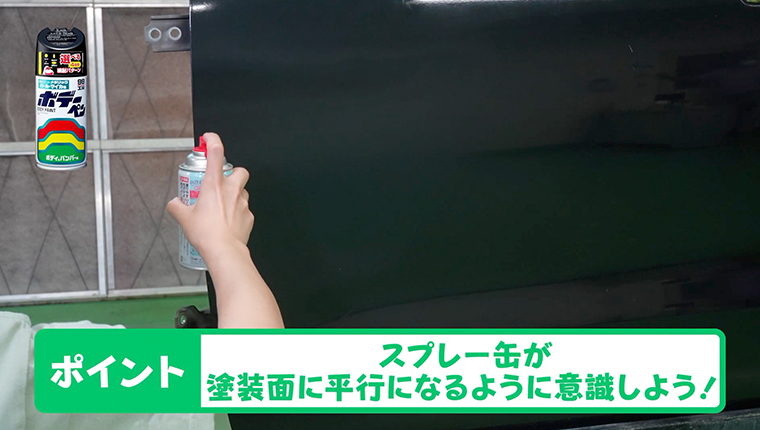

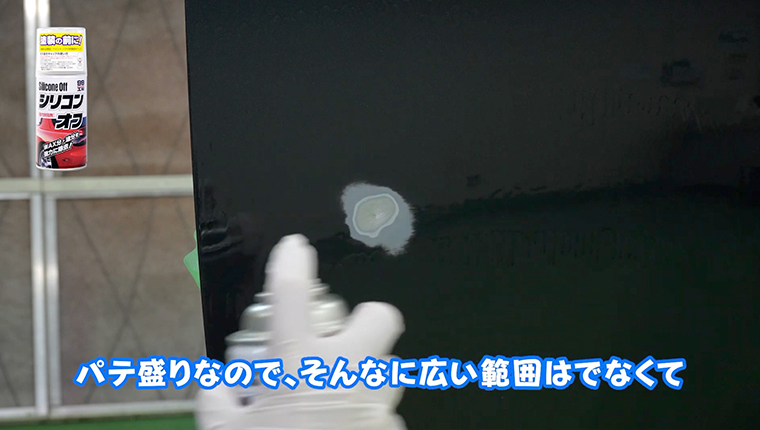

スギオカパテ盛りなので、そんなに広い範囲ではなくて大丈夫です。スプレーしましょう!

オオモリ

オオモリはい!・・・こんな感じでしょうか?

スギオカ

スギオカそうですね、では拭き上げて完全に乾燥させてこの作業は終了です。

厚づけパテ盛り

スギオカ

スギオカそれではパテ作業に使用するアイテムを紹介していきます。

オオモリ

オオモリ楽しみです、お願いします!

スギオカ

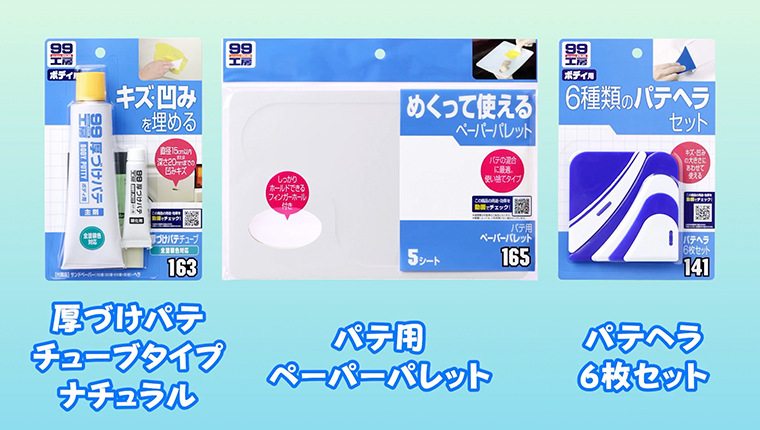

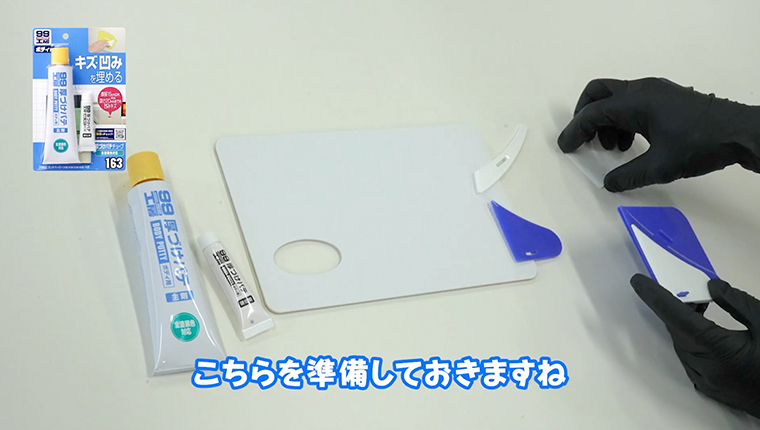

スギオカ一番左のこちらは『厚づけパテチューブタイプ ナチュラル』です。ボディ用のパテですね。真ん中は『パテ用ペーパーパレット』、一番右は『パテヘラ6枚セット』です。こちらを使っていきましょう。

スギオカ

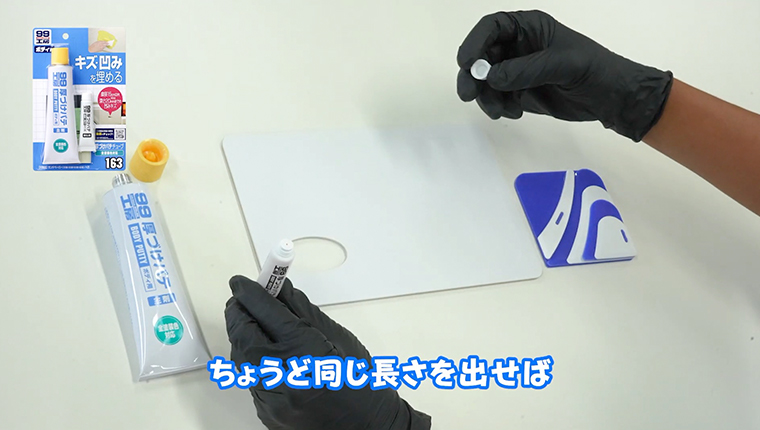

スギオカでは準備をしていきます。まず、こちらの『厚づけパテチューブタイプ ナチュラル』ですが、主剤と硬化剤の2本が入っています。こちらを100:2の割合で混ぜていきます。

オオモリ

オオモリ計量するのが難しそうですね・・・

スギオカ

スギオカ実は2本ともちょうど同じ長さだけパレット上に出せば、100:2の割合になるようにチューブの口部分が調整されているので、簡単に用意することができるんです。

オオモリ

オオモリそれはとても便利ですね!安心しました。

スギオカ

スギオカあと、こちらの『パテ用ペーパーパレット』は6枚綴りになっているので、使い終わったらめくってポイッと捨てることができる商品です。

オオモリ

オオモリ手が汚れたりすることが少なくなりそうですね!

スギオカ

スギオカあとはこちらの『パテヘラ6枚セット』ですが、混ぜる専用のヘラと、へこみのサイズに合わせていくつかの大きさのヘラが入っているので、こちらを準備しておきますね。

スギオカ

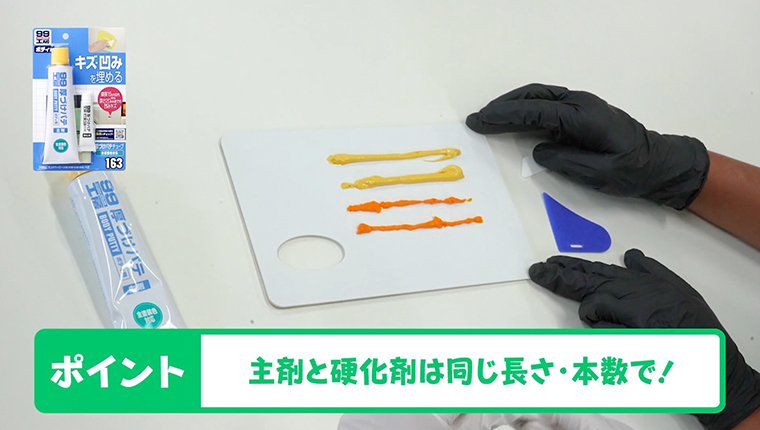

スギオカそれでは早速やっていきましょう。まずは主剤と硬化剤を『パテ用ペーパーパレット』の上に出していきます。同じ長さになるようにしましょう。

オオモリ

オオモリ同じ長さで・・・こんな感じでしょうか?

スギオカ

スギオカそうですね。これで混ぜれば100:2の割合になるかと思います。

主剤と硬化剤は同じ長さ・本数で!

スギオカ

スギオカでは混ぜる専用のヘラで混ぜ合わせていきましょう。まずはしっかりと主剤と硬化剤が混ざるように意識してやってみてください。

オオモリ

オオモリ分かりました!

スギオカ

スギオカ黄色の濃いところがなくなるぐらいのイメージでやってもらったらいいと思いますよ。

スギオカ

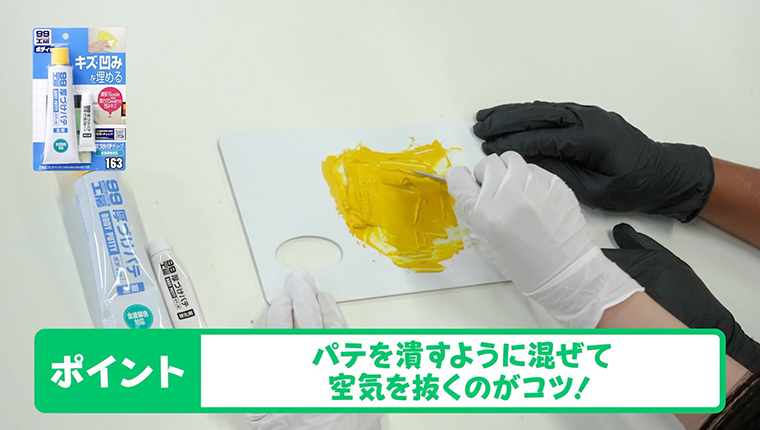

スギオカある程度混ぜてからのコツとしては、1度パテを盛るようにまとめて、空気を抜きながら潰していくイメージで、ヘラでパテをパレット上に伸ばしていくことですね。

オオモリ

オオモリこうすればさらによく混ざるんですね!

スギオカ

スギオカある程度手際よくやらないと固まってしまうので、混ぜるスピードも意識するようにしましょう。

硬化が進むので作業は手際よく!

オオモリ

オオモリ確かに空気が入っている感じがしますね。

スギオカ

スギオカそうですよね。パテに空気が入ったままになってしまうと、へこみ部分に盛った際に気泡が穴になって出てしまうので、なるべくそれを潰すように混ぜておきましょう。

パテを潰すように混ぜて空気を抜くのがコツ!

スギオカ

スギオカもう、さっきの主剤と硬化剤のムラがほとんどないと思いますので、いい感じに混ざっていると思います。

オオモリ

オオモリパテもなめらかになった気がします。

スギオカ

スギオカOKです。それでは一か所に固めておいて混ぜる作業は終了です。

スギオカ

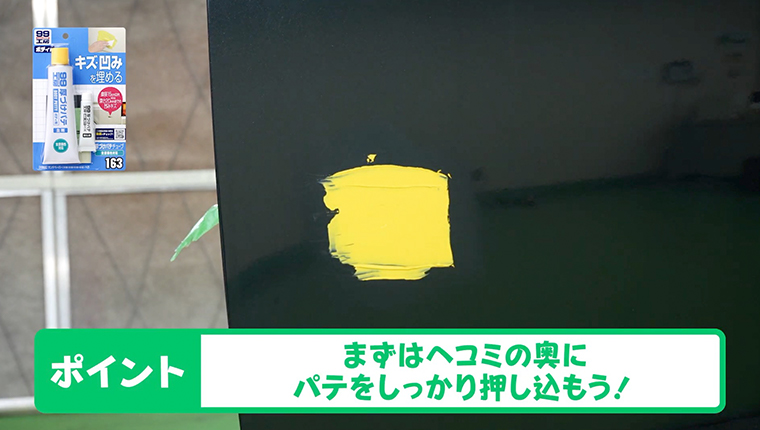

スギオカパテの混合が終了しましたので、こちらをへこみ部分に盛っていきたいと思います。塗り方ですが、まずは凹んだ部分から先にパテを埋めていきましょう。

オオモリ

オオモリ盛る用のヘラを使って、ですね!

スギオカ

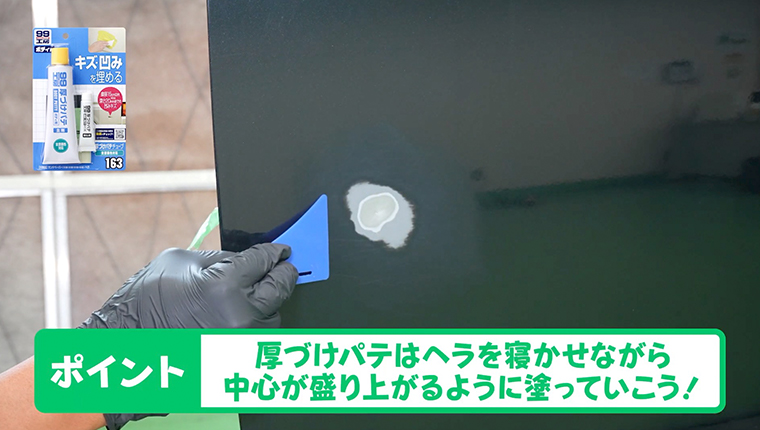

スギオカそうです。凹んだ部分を1度塗ったら、その上から3度ほど同じようにパテを盛っていきます。パテは固まる段階で多少目減りしますので、ヘラを寝かせるようにして、山を盛り上げるようなイメージで塗っていくといいと思います。

厚づけパテはヘラを寝かせながら中心が盛り上がるように塗っていこう!

スギオカ

スギオカ1回目はしっかりとへこみの中にパテを入れるようなイメージで塗ってみてください。

オオモリ

オオモリはい、やってみます!・・・あ、失敗しちゃいました!

スギオカ

スギオカへこみの部分にパテが入り切っていないですね。やり直さなくてもこのまま続けられるので、もう1度パテをヘラにつけて、へこみにパテを押し込むようなイメージで上から塗っていきましょう。

オオモリ

オオモリパテをしっかり押し込むように・・・塗装を剥いだ部分がパテで見えなくなりました!

スギオカ

スギオカそうですね、このようにしてパテをへこみの部分に押し込むことで埋めることができるので、塗る際は意識して作業するようにしましょう。

まずはへこみの奥にパテをしっかり押し込もう!

スギオカ

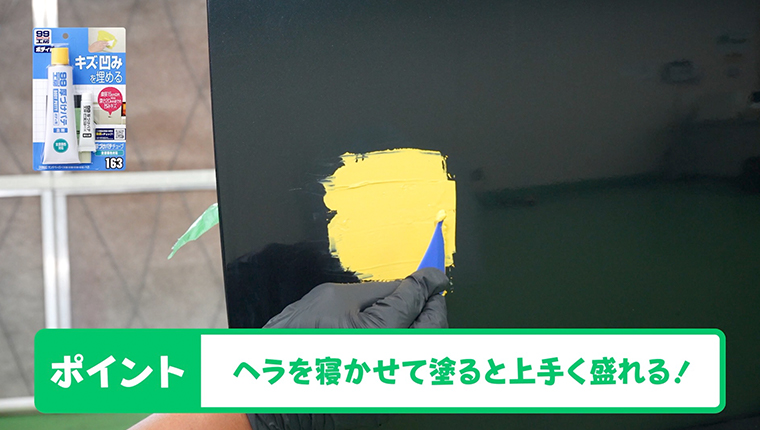

スギオカ次は少し広く盛り上げるようなイメージでやってみてください。

オオモリ

オオモリ広めに、ですね!・・・なんだか上手く盛れていないような気がします。

スギオカ

スギオカ塗る時は少し余分目にパテをヘラにとり、しっかりと残していくようなイメージでヘラを寝かせながら塗ると上手くできます。・・・こんな感じですね。

オオモリ

オオモリ本当だ、しっかりとパテが盛れています!

ヘラを寝かせて塗ると上手く盛れる!

オオモリ

オオモリパテは結構多めに取っても大丈夫なんですね。

スギオカ

スギオカそうですね。ただ取り過ぎると変に固まっちゃうこともあるので、これくらいにしておきましょう。

オオモリ

オオモリありがとうございます!

スギオカ

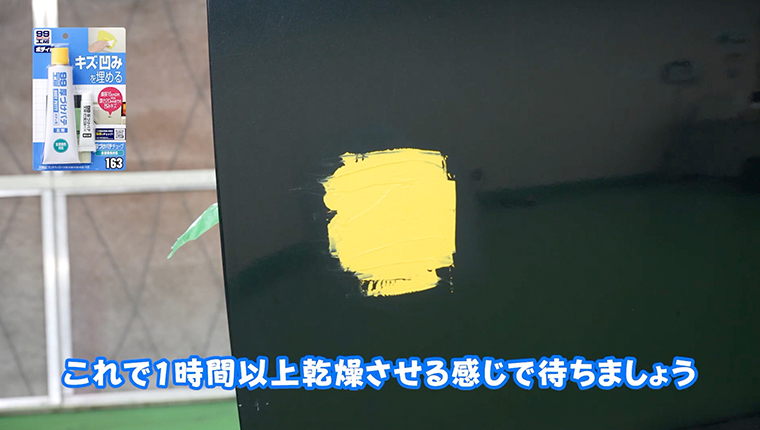

スギオカではこれで1時間以上乾燥させる感じで待ちましょう。

厚づけパテの研磨

スギオカ

スギオカそれでは1時間以上経過しましたので、パテが固まっているか確認してみましょう。

オオモリ

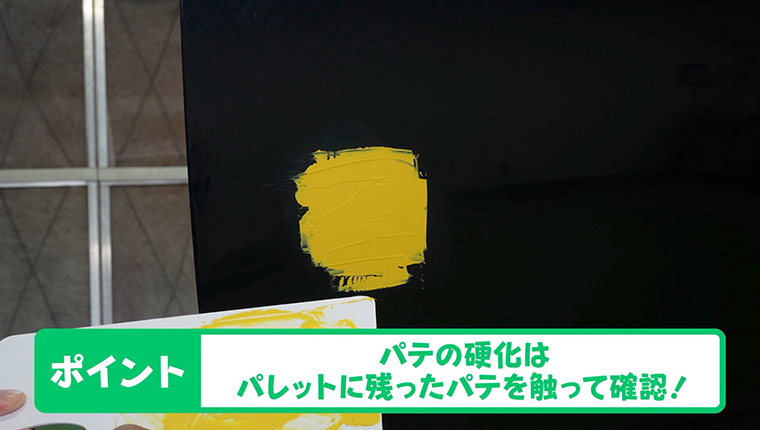

オオモリ盛った部分を直接触って確認していいんですか?

スギオカ

スギオカ直接触るともし固まっていなかった時にまずいので、パレットに残ったパテを確認してみたいと思います。

オオモリ

オオモリこちらは固まっていますね!

スギオカ

スギオカパレットのパテが固まっていれば、同じものなので盛った方も固まっています。これで削っても大丈夫ですね。

パテの硬化はパレットに残ったパテを触って確認!

スギオカ

スギオカそれではパテの研磨をしていきたいと思います。

オオモリ

オオモリ耐水サンドペーパーの出番ですね!

スギオカ

スギオカそうです、こちらは『サンドペーパー用研磨パッド』に600番の耐水サンドペーパーを巻き付けています。こちらに水をしっかり付けて研磨していきます。

スギオカ

スギオカ研磨していくときのコツを一つ、大事なことなのでお教えします!

オオモリ

オオモリお願いします!

スギオカ

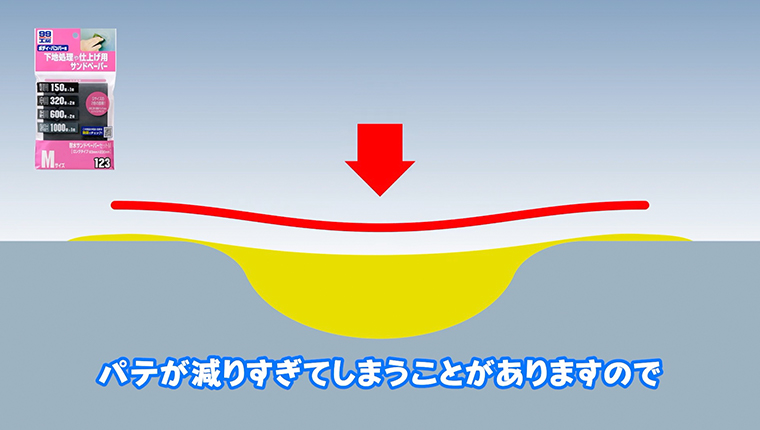

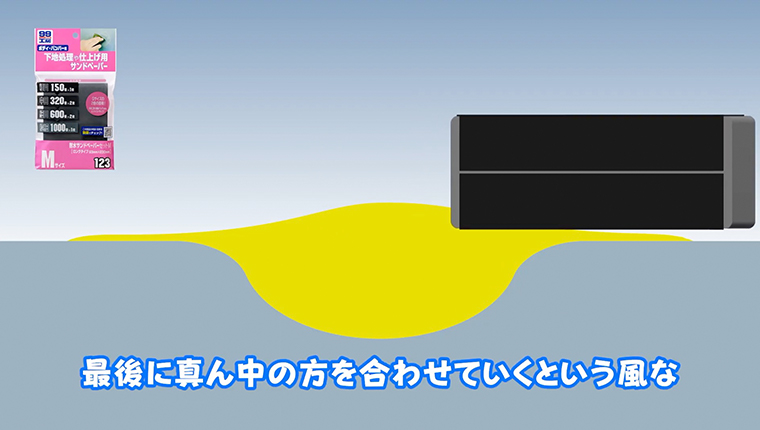

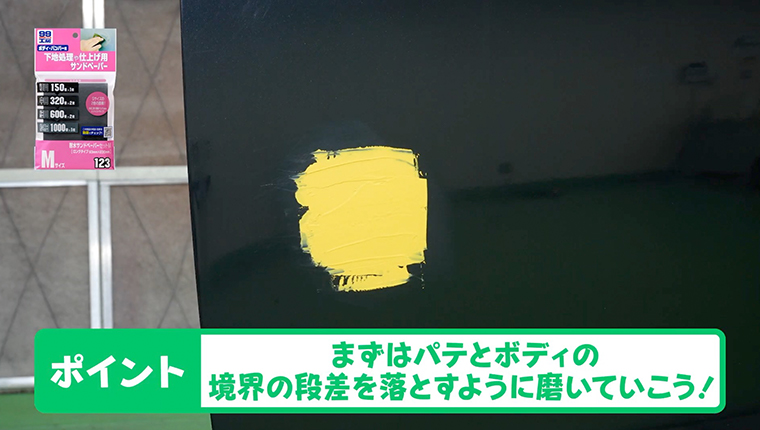

スギオカパテのボディとの境界線を先に落としていくようなイメージで研磨するように注意してみてください。

オオモリ

オオモリどうして外側から落としていくんですか?

スギオカ

スギオカパテの方がボディよりも柔らかいため、先に真ん中から作業してしまうと、パテが減り過ぎてしまうことがあります。よって先にこの境界を段差が分からなくなるように研磨し、最後に真ん中の高さを合わせていくという風な削り方が良いと思います。

オオモリ

オオモリなるほど、外から内に研磨するのが大切なんですね。

スギオカ

スギオカなるべく均一になるように、大切なことなのでしっかりこの手順で作業していきましょう。

まずはパテとボディの境界の段差を落とすように磨いていこう!

スギオカ

スギオカでは水とつけて、作業していきましょう。パテの周り部分にもキズがついていきますが、気にせず研磨していってください。

オオモリ

オオモリ削り方のコツはありますか?

スギオカ

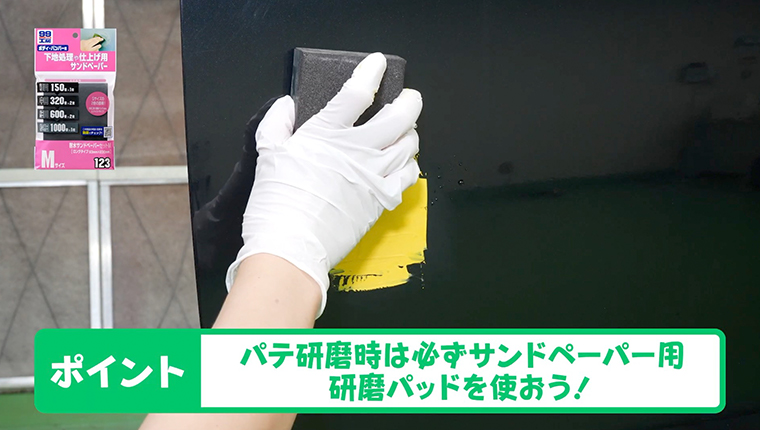

スギオカ怖がらずに、耐水サンドペーパーの面をしっかりとつけて研磨することですね。手で作業すると手の部分のパテだけがすり減ってしまいますが、『サンドペーパー用研磨パッド』を使うことで均一に研磨できるので、必ずパテの研磨時は『サンドペーパー用研磨パッド』を使いましょう。

パテ研磨時は必ず『サンドペーパー用研磨パッド』を使おう!

オオモリ

オオモリこんな感じですか?

スギオカ

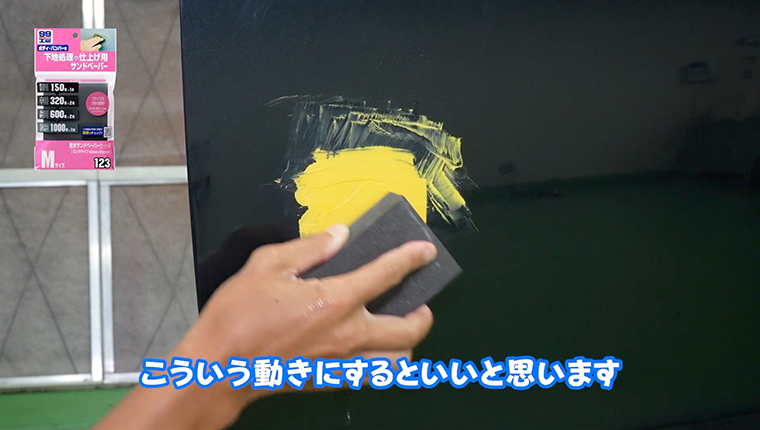

スギオカもっと大胆に作業して大丈夫です、1度お手本を見せますね。思い切ってパテと周りの塗装部分を行き来するようにゴシゴシと研磨してください。こういう動きにするといいと思います。

スギオカ

スギオカ汚れてくると状態が見えにくくなるので、濡れたタオルでこのように拭き取ってから研磨していってみてください。

オオモリ

オオモリ分かりました!

スギオカ

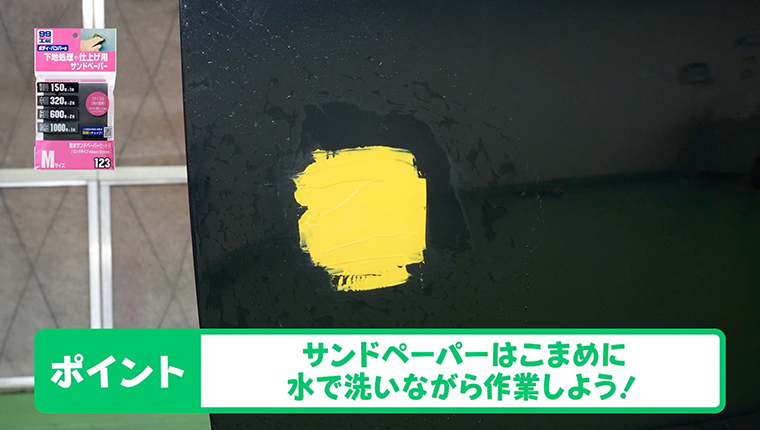

スギオカあと必ず汚れたサンドペーパーは水で洗って、パテのカスをしっかり落としてから研磨してください。

サンドペーパーはこまめに水で洗いながら作業しよう!

オオモリ

オオモリパテの真ん中の部分を削り過ぎてしまわないか心配です・・・

スギオカ

スギオカ少しぐらいなら全然構わないので、思い切ってやってみてください。

オオモリ

オオモリ境界部分を行き来するように・・・こんな感じですね?

スギオカ

スギオカそうですね。段差をならすように、内外内外と研磨していってください。

パテとボディの境界の段差をならすように内外内外と磨くのがコツ!

オオモリ

オオモリだんだんと段差がなくなってきたように思います!

スギオカ

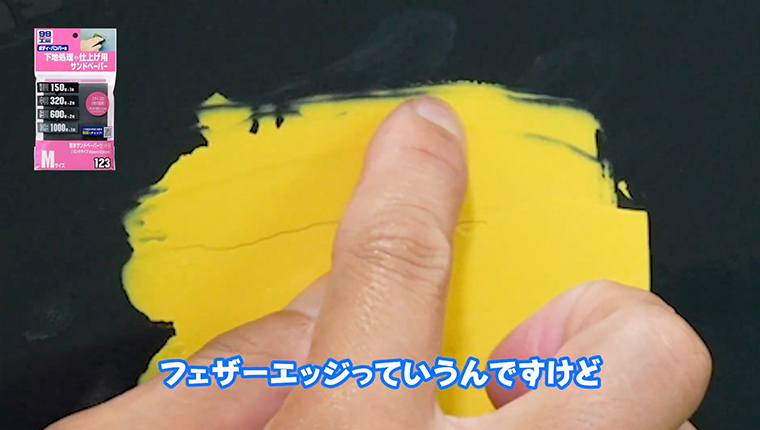

スギオカ境界部分をみてください。このようにパテがかすれてボディの色が見えている箇所があるかと思います。これを“フェザーエッジ”と言うんですけど、こういうエッジが出てくると徐々に段差が分からなくなってきます。

オオモリ

オオモリ確かにこの辺りは触ってもあまり段差を感じませんね!

スギオカ

スギオカまだ一部分パテが多く乗っている部分がありますね、ここの段差はしっかり落とす必要があるかと思います。ゴシゴシとしっかり研磨しましょう。

オオモリ

オオモリこの部分ですね!

スギオカ

スギオカこの段差をしっかり落としていないと、塗装がどんなに上手でも必ずこの部分がはっきり出てしまうので、ここはとても大切な作業になりますね。

スギオカ

スギオカ見た感じだいぶなめらかになりましたね、1度触って確認してみて下さい。

オオモリ

オオモリもうほとんど段差が分からなくなりました!

スギオカ

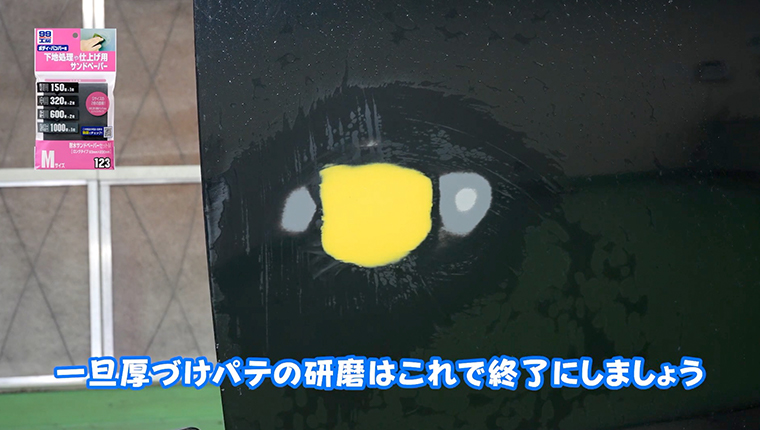

スギオカこれくらいで大丈夫だと思います。最後にもう1度キレイなタオルで拭きあげて、一旦厚づけパテの研磨はこれで終了にしましょう。

うすづけパテ盛り&研磨

スギオカ

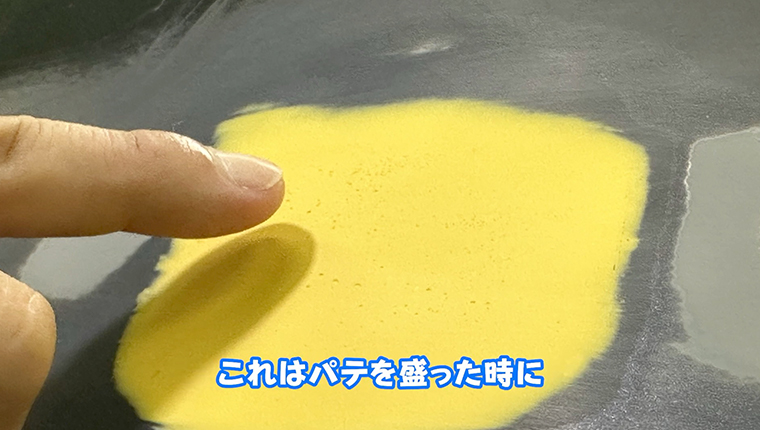

スギオカ1度パテの部分をよく確認してみて下さい。すごくキレイになっているんですが、何か気になるところはありませんか?

オオモリ

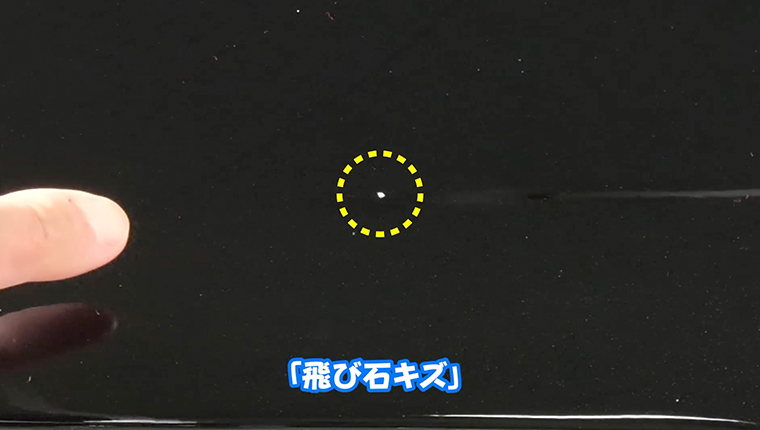

オオモリ気になるところ・・・あ、よく見るとパテの部分にポツポツと穴が空いているのが気になります!

スギオカ

スギオカこれはパテを盛った時に中に入っていた空気が穴になったもので、“巣穴”と呼びます。

オオモリ

オオモリこちらにも何か使えるアイテムがあるんですか?

スギオカ

スギオカこの『うすづけパテ ナチュラル』を使用していきましょう。

オオモリ

オオモリ先ほどの厚づけに対して、うすづけなんですね!

スギオカ

スギオカこちらも使う前に、シリコンオフで脱脂作業をしておきましょう。パテの部分だけで大丈夫です。

オオモリ

オオモリ分かりました!すっかりお馴染みの作業ですね。

スギオカ

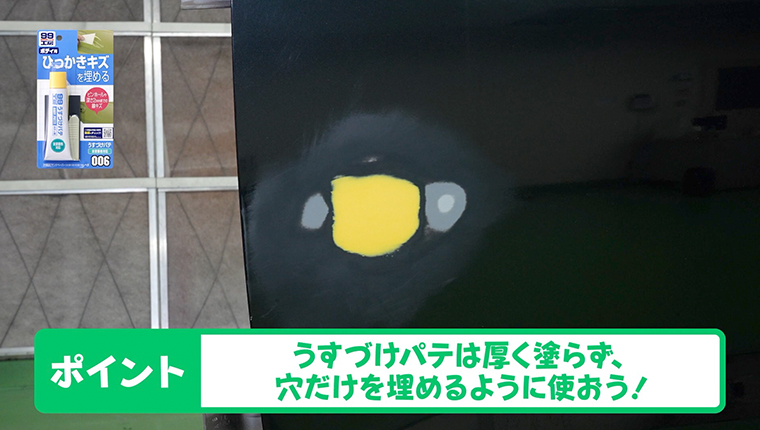

スギオカうすづけパテの使い方はとても簡単で、パテに少量とったらこのまま穴に押し込むように、ピンポイントで塗っていきます。

オオモリ

オオモリ先ほどの厚づけの時はキズ部分全体でしたが、今回は巣穴部分だけですね。

スギオカ

スギオカそうです。一つ一つの穴に埋め込むように、パテを塗っていきます。

うすづけパテは厚く塗らず、穴だけを埋めるように使おう!

スギオカ

スギオカではまずヘラにパテを少量出してみましょう。

オオモリ

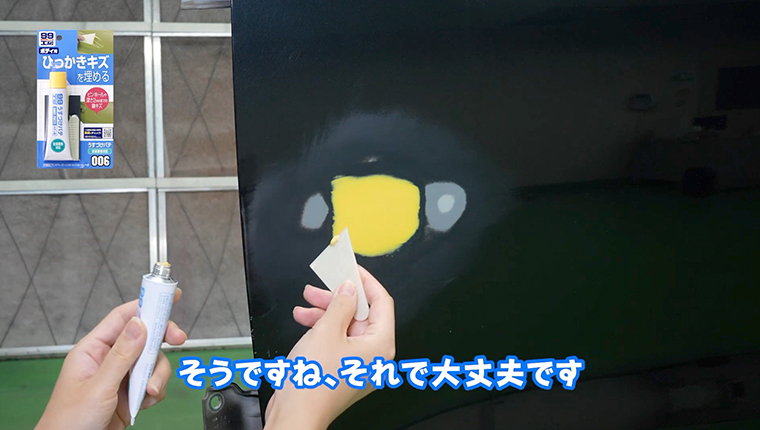

オオモリわかりました。少量だけ・・・こんな感じですか?

スギオカ

スギオカそうですね、それで大丈夫です。こちらを巣穴の気になる部分にしっかりとすり込んでみて下さい。

スギオカ

スギオカ何度も擦るのではなく、片方に行きっきりで終わらせて下さい。足らなくなったらパテをヘラに足しながら作業して下さいね。

オオモリ

オオモリ巣穴を埋めるように・・・どうでしょうか?

スギオカ

スギオカ上手く塗れていますね。この後、こちらも1時間ほど乾かしてから耐水サンドペーパーで作業していきます。

オオモリ

オオモリ触るとしっかり乾いているようです!

スギオカ

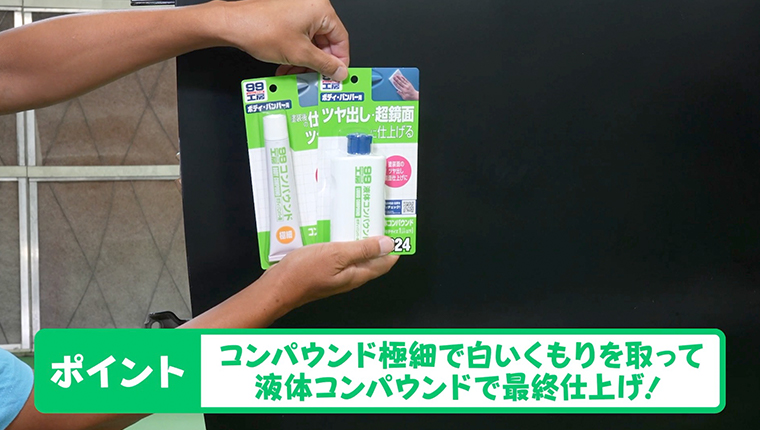

スギオカうん、この状態だったらもう研磨できると思いますね。耐水サンドペーパーの600番を『サンドペーパー用研磨パッド』に必ず巻いて作業するようにして下さい。軽く研磨する感じで大丈夫です。

オオモリ

オオモリ軽くですね、やってみます!

スギオカ

スギオカ触ってみて下さい、どうでしょうか?

オオモリ

オオモリまだすこしザラついた感じがします!

スギオカ

スギオカフラットにしていきたいので、1度拭いてから耐水サンドペーパーを水で洗って再度研磨していきましょう。研磨する時のコツですが、一方向だけでなくいろんな方向に研磨することでより平らになるので心がけてみて下さい。

いろんな方向に磨くと平滑に仕上がる!

オオモリ

オオモリなんだか見た目が変わってきましたね!

スギオカ

スギオカ余分な所が取れて、必要な部分だけ厚づけパテの巣穴の中に入っている証拠ですね。まだ少しだけ目立つ部分があるので、もう少しだけ研磨していきましょう。あと少しです。

オオモリ

オオモリ頑張ります!

オオモリ

オオモリどうでしょうか?

スギオカ

スギオカはい、しっかりと研磨できていますね。こちらで下地処理は終了し、次回からは塗装作業に入っていきます。お疲れ様でした。

オオモリ

オオモリありがとうございました!